#ChallengeAZ | N comme Non communicable

Enfin, la cote. Ça y est : j’ai identifié la référence qui m’ouvrira les portes du savoir. Dans cette liasse, je vais pouvoir, je l’espère — j’en suis sûre — en apprendre tant sur mes ancêtres. Je m’empresse de me connecter sur le site des archives. J’entre la cote, je lance la commande… et puis le couperet tombe : « non communicable ». Je suis si près du but, et je n’aurai rien. Mais pourquoi refuse-t-on de me laisser consulter ce précieux sésame ? Et y a-t-il des recours, des dérogations ?

Pourquoi mon document est-il « non communicable » ?

Trois principales raisons peuvent expliquer le refus de communiquer une archive :

- elle est issue d’un fonds privé, et son propriétaire en a restreint l’accès

- elle contient des informations privées ou médicales, et le délai de communicabilité n’est pas encore expiré

- elle est dans un mauvais état de conservation

Archives privées et archives publiques : des règles de communication différentes

Les archives privées

Il n’y a pas de règle générale. Les conditions de consultation sont définies au cas par cas, soit par leur propriétaire, soit par les services d’archives qui les conservent, en fonction du mode d’entrée du fonds. L’information peut être trouvée dans l’instrument de recherche (l’inventaire) ou en vous renseignant auprès des archivistes.

Les archives publiques

Elles sont par défaut librement communicables… sauf lorsqu’elles contiennent des informations qui risquent de porter atteinte à des secrets protégés par la loi (la vie privée, le secret médical…). C’est le cas d’une partie de l’état civil, des fiches matricules militaires, des archives de notaires, des dossiers médicaux… En gros, tout ce qui contient des données personnelles est concerné. Dans ce cas, un délai de communicabilité est appliqué. En généalogie, on ne peut pas y échapper ! À l’expiration de ce délai, les documents d’archives publics deviennent communicables à tou·tes.

Archives publiques : les délais de communicabilité

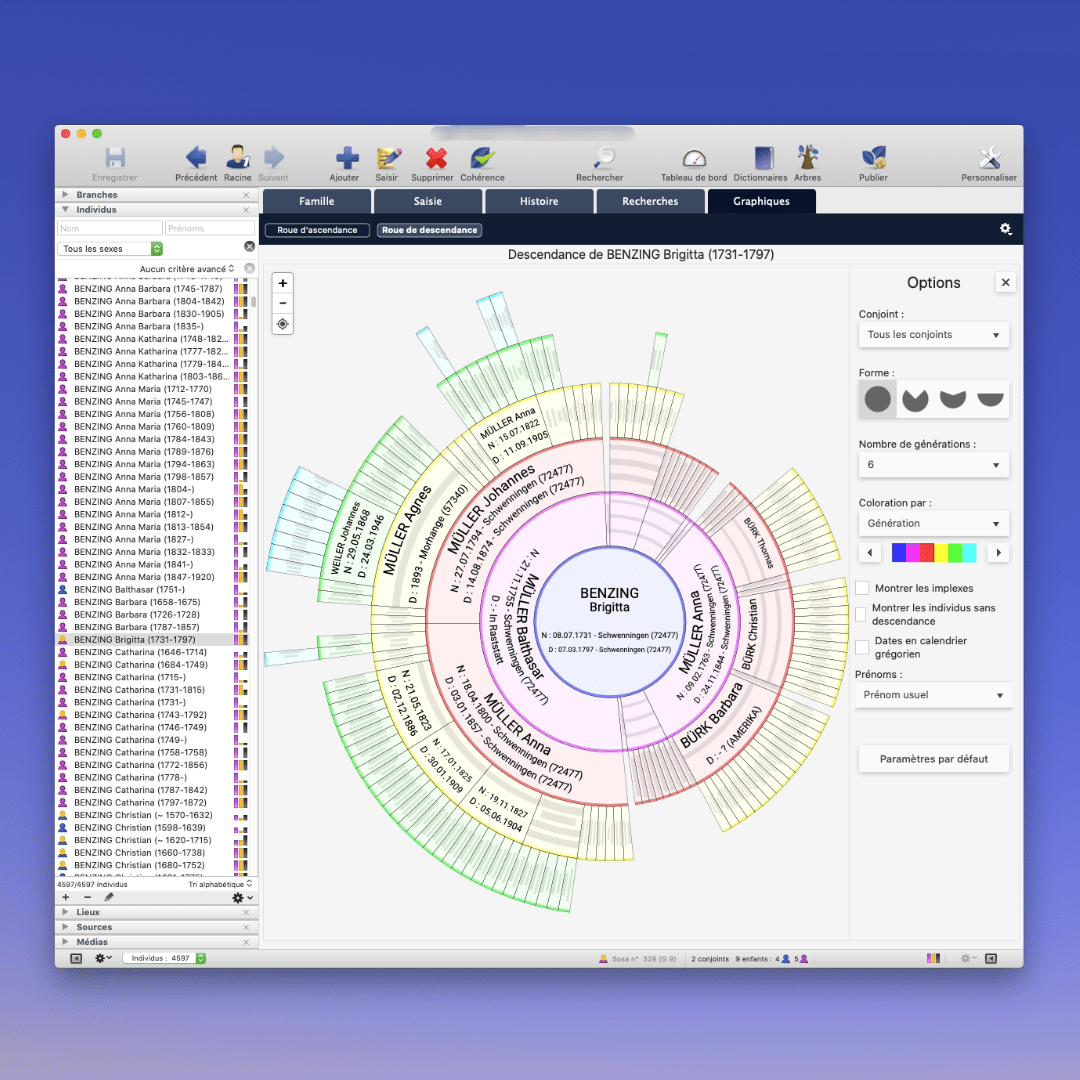

Les délais de communicabilité varient selon de nombreux critères. Pour s’y retrouver, le site FranceArchives a développé un outil en ligne, @docs :

La généalogie utilise de très nombreuses sources, bien au-delà de l’état civil. Cependant, on peut déjà retenir une règle générale de 75 ans pour l’état civil et les actes notariés, à laquelle s’ajoutent les recommandations de la CNIL de 100 ans pour les actes en ligne contenant des données privées (les 25 ans restants étant naturellement accessibles en consultation sur place ou sur demande). En 2022, cela nous mène à 1922 pour les données en ligne, 1947 pour l’état civil et les actes notariés en général. Les actes de décès sont, eux, librement communicables.

Pourquoi ces délais de communicabilité sont-ils importants ?

Les délais de communicabilité des archives permettent surtout de respecter la vie privée. Alors oui, les généalogistes ont beaucoup de curiosité : nous fouillons dans la vie de nos ancêtres — et des vôtres — avec enthousiasme et passion. Mais cette curiosité est là, d’abord, pour honorer un devoir de mémoire ; elle est mise en œuvre à la demande des descendant·es, que nous considérons comme des dépositaires, bon gré mal gré, de l’histoire de leur famille. Nous travaillons avec tact, et je crois avec tendresse et bienveillance. Les récits que nous formulons à partir des archives sont simples et sans artifices. Nous ne sommes ni romancier·es, ni psychologues, ni juges : nous n’inventons rien et nous ne tirons aucune conclusion.

Malgré tout, nos récits apportent de la matière à des existences vraies, parfois difficiles et parfois heureuses, qui font toujours écho avec vous. De ce fait, la limite imposée par les délais de communicabilité a un sens ; elle crée un temps de pause, ouvre l’espace de la pudeur. Elle aménage un droit à l’oubli pour les ancêtres timides ou cabossé·es. Elle apporte le recul nécessaire pour un travail apaisé — pour nous, pour vous.

Existe-t-il des dérogations ?

Avant tout, il est important de connaître deux exceptions à la règle générale des délais de communicabilité. Certains documents contenant des informations sensibles seront accessibles sans attendre la fin du délai si l’on peut prouver que…

- l’on est le ou la descendant·e de la personne concernée par l’acte (ou que le ou la descendant·e nous a donné un mandat à cet effet) ;

- la personne concernée est morte depuis au moins 25 ans.

Si toutefois vous ne remplissez pas l’une ou l’autre de ces conditions ou qu’elles ne s’appliquent pas dans votre cas, et que vous souhaitez consulter un document non communicable, il est possible d’obtenir une dérogation sous certaines conditions.

La demande doit être très détaillée et motivée. L’intérêt scientifique, familial ou administratif est notamment évalué par la Direction des Archives de France. La procédure peut durer plusieurs mois : penser à anticiper autant que possible. N’hésitez pas à vous faire accompagner par une généalogiste professionnnelle dans votre démarche.

Et pour les archives en mauvais état de conservation ?

Les sources des documents sont accessibles en cliquant sur chaque image.

- Le tableau complet des délais de communicabilité des archives publiques sur le site de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

- Sur la communicabilité des archives privées : la page dédiée de FranceArchives

[…] le bout des doigts les différentes bases de données et lieux d’archives à sa disposition, la législation qui lui donne accès (ou non) à ces documents, ce que l’ont peut y trouver, ce qu’on n’y trouvera pas, et ce qu’ils […]