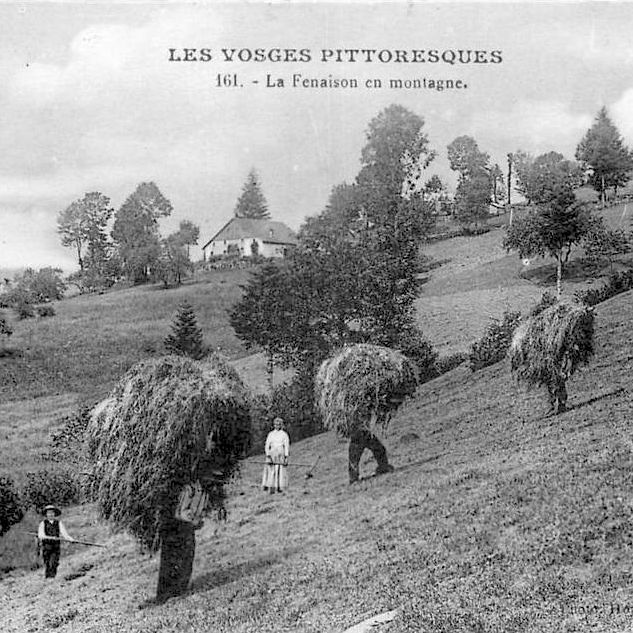

#ChallengeAZ | F comme Foins

Vos ancêtres vivaient à la ferme ? Si vous êtes aujourd’hui éloigné·e de la vie rurale, agricole ou paysanne, il peut être bien difficile pour vous de vous représenter le quotidien de vos ancêtres, de vous projeter dans la saisonnalité de leurs activités, ou de reconnaître leurs outils, s’ils vous sont transmis. Que représentait réellement le travail des champs ou celui de l’élevage ? Comment réalisait-on les récoltes autrefois ? Comment, aussi, se représenter l’activité de nos aïeules, si souvent oubliées derrière leurs maris, alors qu’elles alliaient souvent travail domestique et aide substantielle au travail agricole ?

Le foin, ressource essentielle de l'élevage

La fenaison – la coupe et la récolte des foins – était une opération agricole essentielle et considérable dans de nombreuses campagnes. Dans la montagne vosgienne, le foin constituait l’essentiel de la nourriture d’hiver des animaux, et notamment des bœufs qui étaient nourris presque exclusivement en foin.

Les outils de la fauche

La faux

On coupait l'herbe à l'aide d'une grande faux. Si les faucheuses mécaniques sont apparues dans les années 1860, les faux restent utilisées dans nos campagnes pendant encore plus d'un siècle, en raison du coût des machines.

Le coffin et la pierre à aiguiser la faux

A la ceinture de la faucheuse ou du faucheur, on trouvait un étui appelé coffin (ou "boustiò" en patois de Saint-Léonard dans les Vosges), un peu humide, dans lequel on rangeait la pierre à aiguiser la faux. Le coffin était souvent en bois ou en corne de bœuf. Plusieurs fois par heure, on se relevait, on plantait le manche de la faux dans le sol et on aiguisait la lame de sa faux avec la pierre.

L'enclumette et le marteau

L'enclumette et le marteau, parfois emmenés aux champs, servaient à "battre" la faux, c'est-à-dire à affiner sa lame, après environ 12 heures de fauche.

La fenaison

Une fois coupée, l'herbe était répandue sur le sol à la fourche, puis retournée avec un râteau dans l'après-midi. Si le foin n'était pas sec à la fin de la journée, il était disposé en lignes (ou "mis en andains") le soir pour qu'il soit à l'abri de la rosée. Le lendemain, on recommençait les mêmes opérations jusqu'à ce que le foin soit parfaitement sec.

Le transport du foin

Lorsque le terrain était très en pente, la voiture à échelle ne pouvait pas être utilisée. Le foin était alors transporté soit dans des grandes toiles de chanvre (des "cendriers") dont les coins étaient repliés et reliés, soit à l'aide de hottes en bois ("Krauche" en patois de Gérardmer). La hotte était posée au sol et remplie de foin ; une barre serrait la charge contre le dos de la hotte.

Le stockage du foin

Les sources des photos sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Sources de l’article :

- Le très beau parcours “métiers d’autrefois” du musée municipal de Saint-Dié des Vosges

- “Un objet, une histoire : la faux”, La Nouvelle République, 2021 [en ligne]

Pour aller plus loin :

- Catalogue des outils anciens de l’agriculture [en ligne]