#ChallengeAZ | G comme Gothique

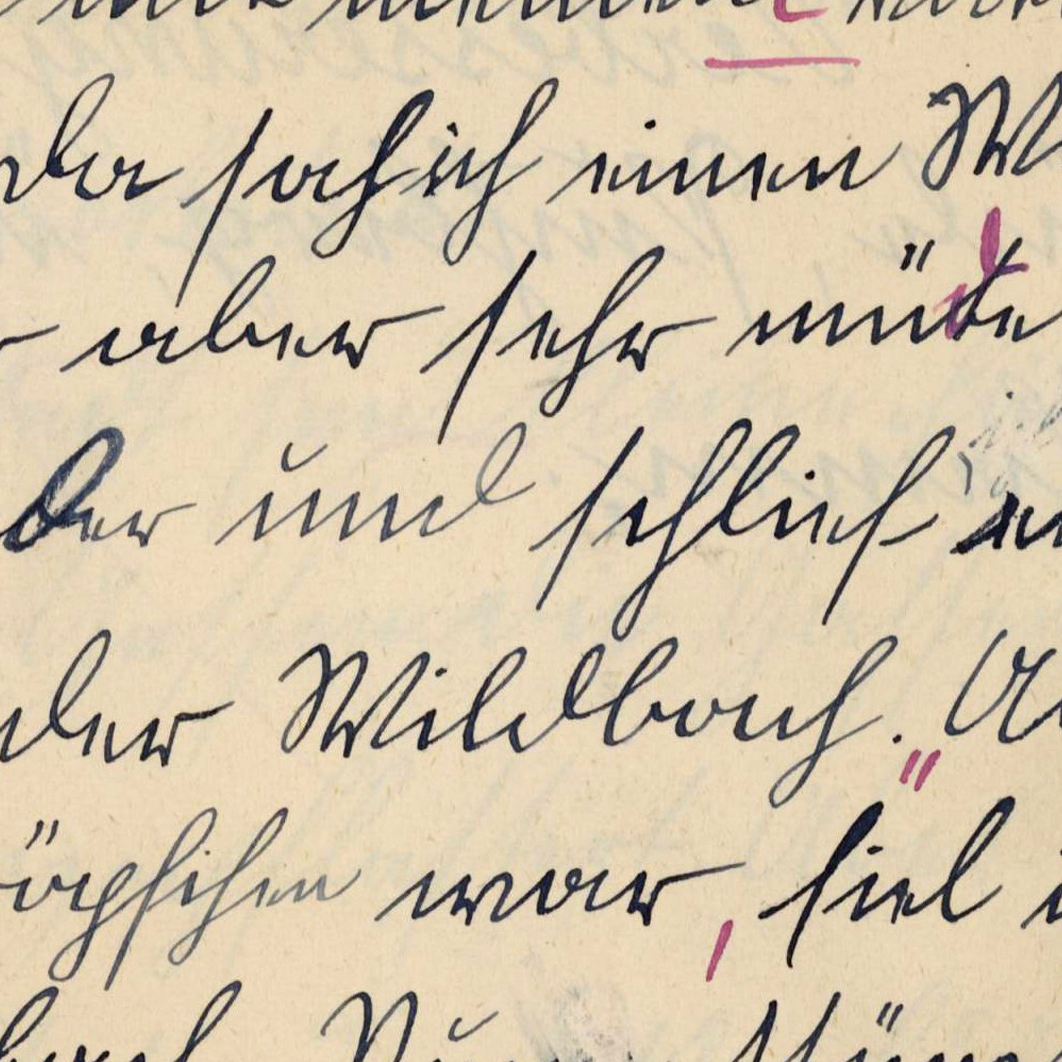

L’allemand gothique ? Des lignes brisées dans un vieux journal ou sur une affiche de propagande nazie. Ah oui ? Et si je vous dis qu’Hitler l’avait interdite ? Et puis, quel rapport avec ces lettres de mon arrière-grand-mère alsacienne, aux lettres arrondies… mais encore moins lisibles ? On fait le point.

L'allemand gothique, c'est quoi ?

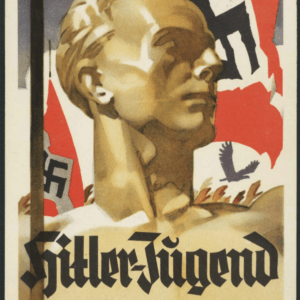

Quand vous parlez de l’allemand gothique, vous pensez probablement à ça :

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/clients/6ff2d3951c9afb1aba06ba8758b6a981/sites/profils-genealogie.fr/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 927

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/clients/6ff2d3951c9afb1aba06ba8758b6a981/sites/profils-genealogie.fr/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 933

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/clients/6ff2d3951c9afb1aba06ba8758b6a981/sites/profils-genealogie.fr/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 936

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/6ff2d3951c9afb1aba06ba8758b6a981/sites/profils-genealogie.fr/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 937

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/clients/6ff2d3951c9afb1aba06ba8758b6a981/sites/profils-genealogie.fr/wp-content/plugins/elementor/includes/utils.php on line 939

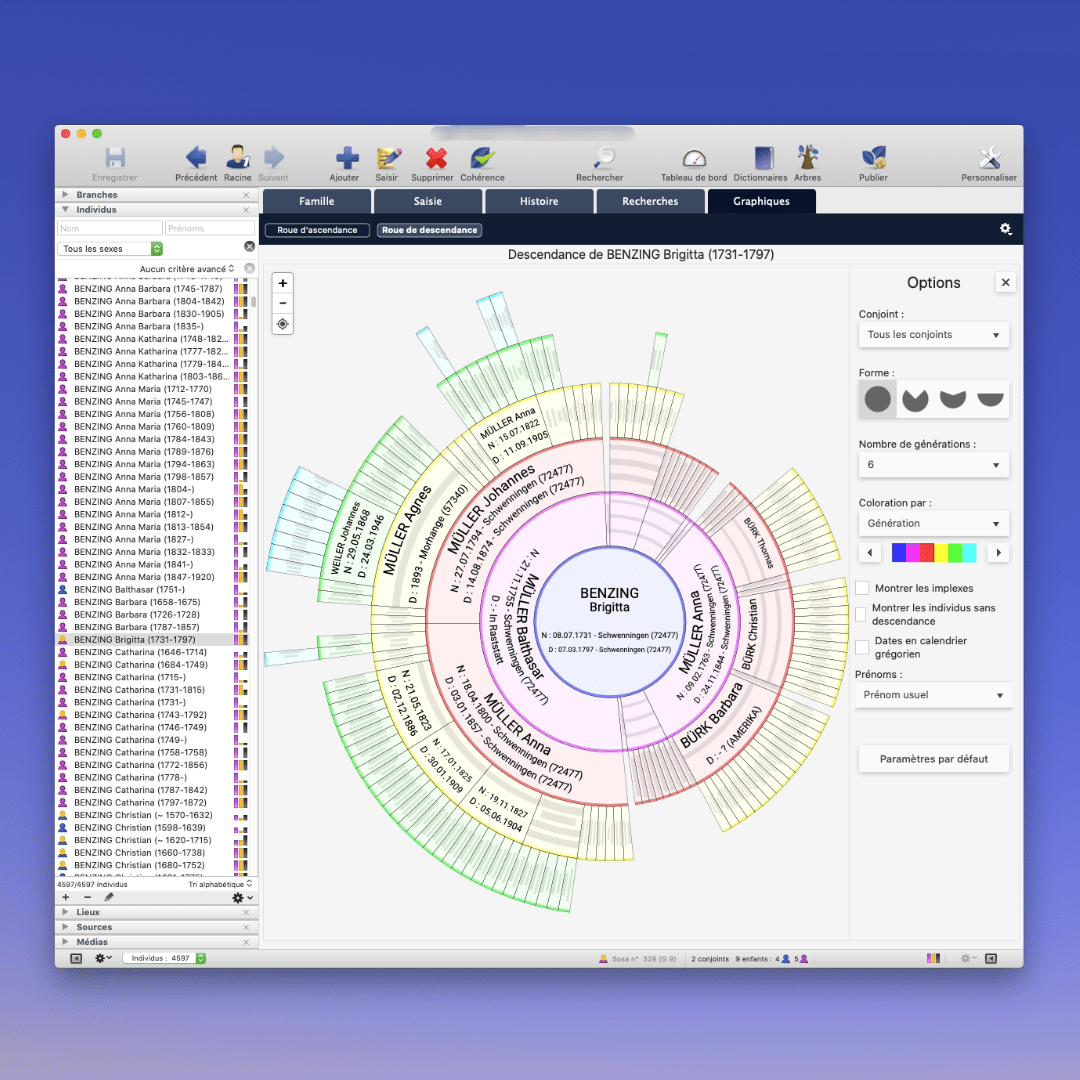

Ça, c’est un texte imprimé avec la police de caractère Fraktur. La Fraktur est effectivement l’une des formes allemandes de l’écriture gothique. Elle est née au début du XVIe siècle et est largement utilisée en Allemagne jusqu’au milieu du XXe siècle. Si la Rotunda, la Schwabacher et d’autres variantes graphiques (souvent plus anciennes) coexistent avec la Fraktur chez les imprimeurs, on utilise généralement le terme Fraktur pour désigner toutes les formes gothiques allemandes imprimées.

L'écriture et les polices de caractère gothique

Les polices de caractère gothiques ne sont pas une exclusivité germanique, loin s'en faut. Ainsi, les tracés « brisés » rappellant l’architecture gothique sont utilisés par les premiers imprimeurs et dans toute l'Europe aux XVe et XVIe siècles. Ils rappellent l'écriture gothique manuscrite en usage en Europe.

Et pour les textes manuscrits ?

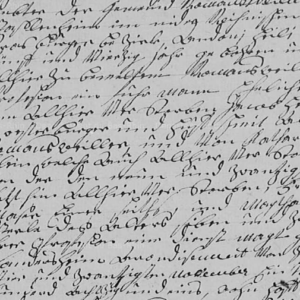

La Kurrentschrift (ou Kurrent)

Pour l’écriture manuscrite, c’est la Kurrentschrift, ou écriture cursive, qui est utilisée et enseignée en Allemagne depuis le Moyen Âge. La Kurrentschrift diffère beaucoup de la Fraktur : pour la lire et l’écrire, il faut y avoir été initié·e.

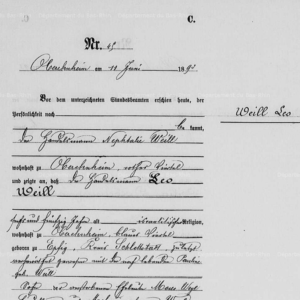

Le Sütterlin

Mais si la Kurrentschrift est adaptée à la rédaction avec une plume d’oiseau, elle est moins adaptée à la plume en acier qui outille écolières et écoliers à partir de 1850. En 1911, le graphiste Ludwig Sütterlin redessine la Kurrent pour inventer une nouvelle forme d’écriture manuscrite, le Sütterlin, ergonomique et simple d’apprentissage. Il se diffuse progressivement dans les écoles d’Allemagne.

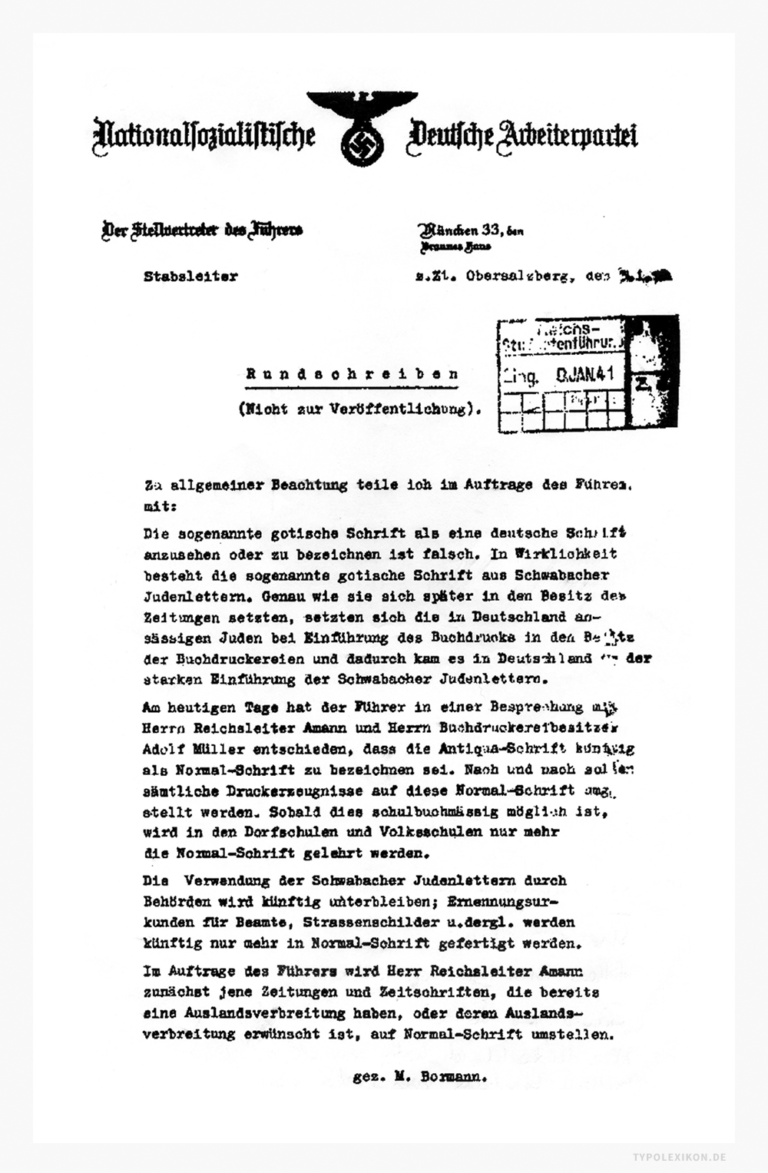

Quand la politique se mêle de l’écriture

Pourtant, quelques années plus tard, le 3 janvier 1941, coup de théâtre : Hitler légifère à nouveau, mais cette fois pour prohiber les écritures gothiques, d’invention prétendument juive, au profit de l’Antiqua et de la Normalschrift. L’objectif (non avoué) est simple : rendre accessible l’idéologie nazie à toutes et tous au-delà des frontières… chose que la Kurrent et la Fraktur ne permettaient pas. Chose amusante : la lettre d’interdiction garde un en-tête… en Fraktur !

Les sources des photos sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Sources de l’article :

- Nikola Obermann et Melanie Kreiss, “Sütterlin”, Karambolage, Arte, 2020 [sur Youtube]

- Matthias Heine, “Die Schrift, die selbst Hitler zu deutsch war”, Die Welt, 2015 (en allemand) [en ligne]

- Bibliothèque Municipale de Lyon, “Impressions premières. La page en révolution de Gutenberg à 1530. Prolongements : la typographie”, 2016 [en ligne]

- Lovable History, “Kurrent, Suetterlin and Fraktur all belong to the old German scripts”, 2017 (en anglais) [en ligne]

Pour aller plus loin :