Aujourd’hui en France, les enfants sourd·es peuvent être scolarisé·es en milieu « ordinaire » ou dans une institution, où iels bénéficient d’une scolarité bilingue français / LSF (langue des signes française). Mais les personnes sourdes, souvent qualifiées à tort (et de façon injurieuse) de « muettes », n’ont pas toujours eu leur mot à dire dans le choix de leur enseignement. Pire : pendant plus d’un siècle, en France, l’apprentissage de la LSF a été banni, tout comme son utilisation pour l’enseignement en général. Visite des archives de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris.

Les personnes sourdes privées d'enseignement ?

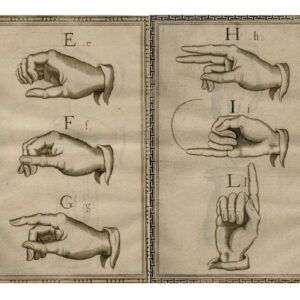

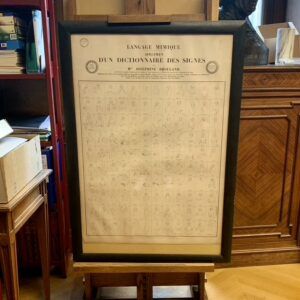

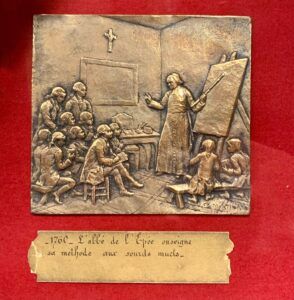

En France, ne pas entendre a longtemps signifié ne pas avoir le droit d’aller à l’école. Ce n’est qu’en 1760 que Charles Michel, Abbé de l’Épée, ouvre la première école française, chez lui et à sa charge, pour les jeunes sourd·es. Il n’invente pas une langue française signée — depuis le Moyen Âge, les Sourd·es utilisent leur corps, leurs mains, leur visage, pour communiquer — ; il contribue en revanche à l’établissement d’une méthode d’enseignement, celle des Signes Méthodiques, à partir des apports de ses élèves. L’Abbé compte 30 élèves en 1771, 72 en 1785 ; rapidement, sa méthode pédagogique se diffuse aussi en Europe. Il meurt en 1789, mais son école devient publique en 1791, et s’installe bientôt au couvent Saint-Magloire de la rue Saint-Jacques à Paris, où l’Institut National de Jeunes Sourds (INJS) poursuit aujourd’hui sa mission.

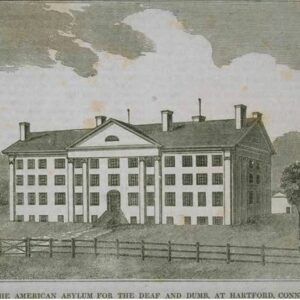

Au début du XIXe siècle, un enseignant sourd de l’Institut de Paris, Laurent Clerc, croise la route de Thomas Gallaudet, un pasteur américain passionné par la question de l’éducation des personnes sourdes. En 1817, ils fondent ensemble la première école pour les Sourd·es aux États-Unis, The Connecticut Asylum (at Hartford) for the Education and Instruction of Deaf and Dumb Persons (en français : L’asile du Connecticut (à Hartford) pour l’éducation et l’instruction des personnes sourdes-muettes), aujourd’hui École américaine pour les Sourd·es.

Mais tandis qu’aux États-Unis, l’enseignement supérieur est ouvert aux personnes sourdes signantes en 1857 avec l’Université Gallaudet, en Europe, la situation se dégrade. En 1880-82, le congrès de Milan et celui de Bordeaux constituent une véritable « révolution négative » : l’enseignement de la langue des signes française, et de manière générale l’utilisation de la LSF dans l’enseignement, sont bannis. Seule la méthode orale est préconisée, et le noétomalalien (ou langue signée), bien que non interdit formellement, est méthodiquement exclu des classes, au mépris des besoins des personnes sourdes. Rappelons en passant que lire sur les lèvres présente de grandes limites, et ne peut jamais suffire pour comprendre 100% du message oral, quel que soit le contexte. Rappelons aussi qu’une langue n’est pas seulement un moyen de communication : elle est le vecteur d’une culture toute entière, dont la communauté sourde est donc amputée, du moins dans le cadre scolaire.

Il faut attendre un siècle pour que les Sourd·es de France puissent à nouveau bénéficier d’un enseignement adapté financé publiquement. A partir de 1991 (amendement Fabius de la loi 91-73 du 18 janvier 1991), les familles peuvent officiellement choisir le mode de communication dans l’éducation de leur enfant sourd·e. La LSF n’est reconnue comme langue que par la loi de 2005 pour l’égalité des chances, 125 ans après son invisibilisation institutionnelle.

A l'INJS de Paris, des outils pour l'histoire de vos ancêtres sourd·es et de toute une communauté

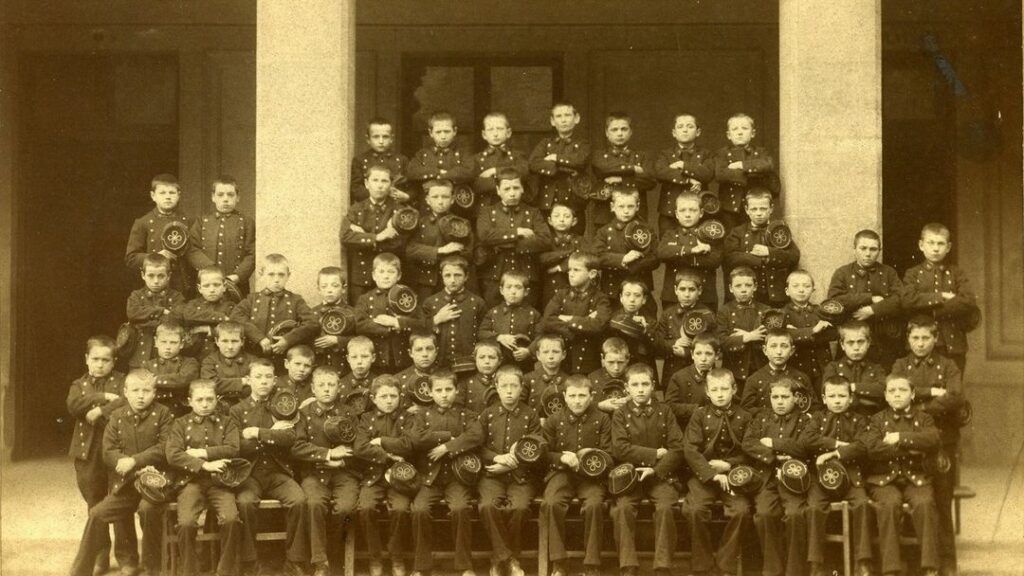

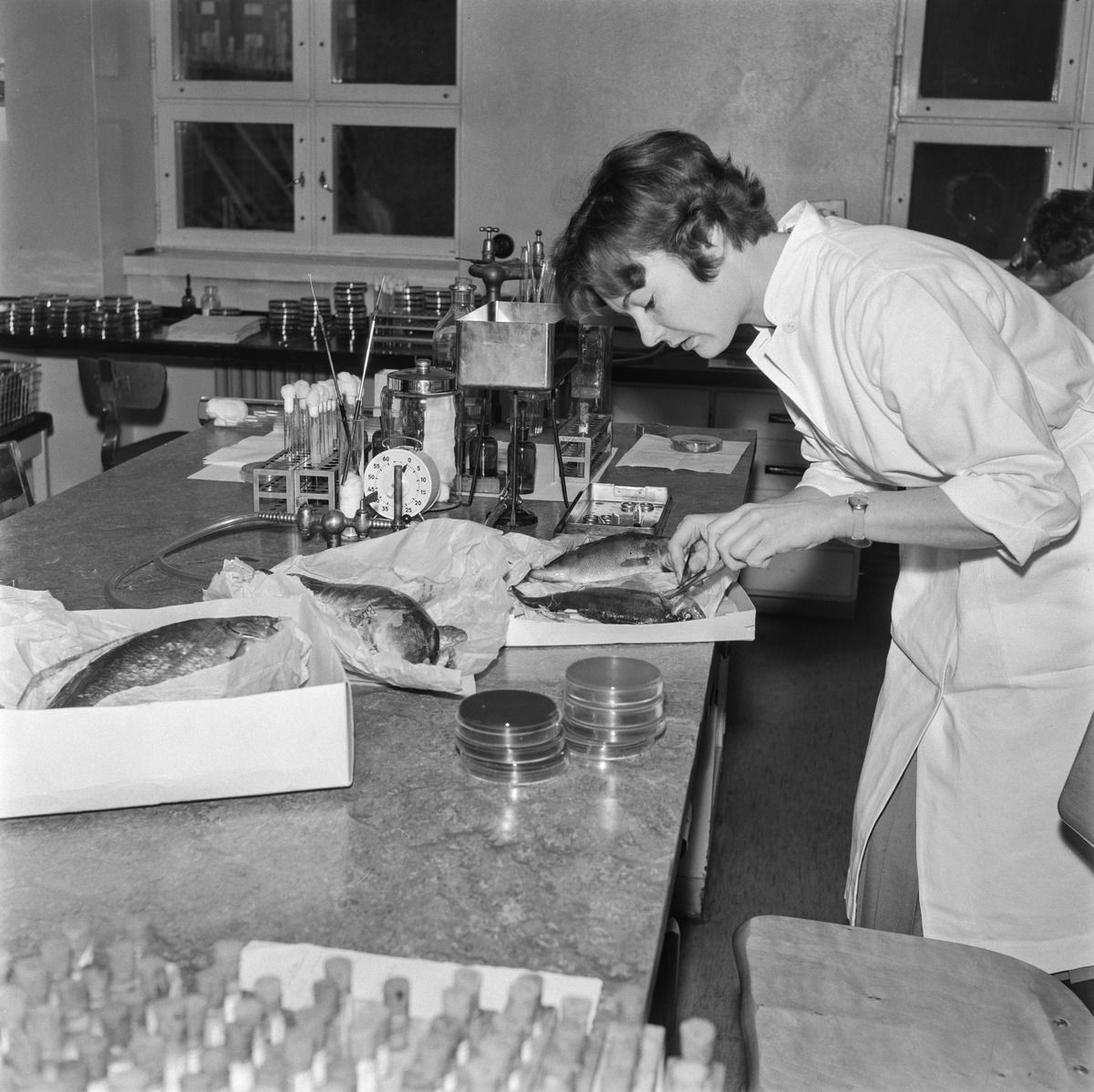

La semaine dernière, j’ai eu la chance de visiter l’INJS de Paris, et en particulier sa bibliothèque patrimoniale. Celle-ci contient près de 20 000 livres et des milliers de documents ! C’est le fonds le plus important sur et autour de la surdité dans le monde. On y trouve aussi un millier d’ouvrages confisqués pendant la Révolution française, et en particulier l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

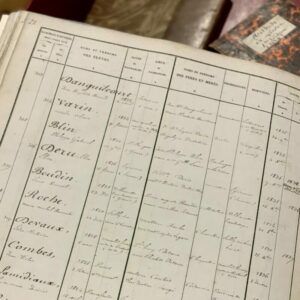

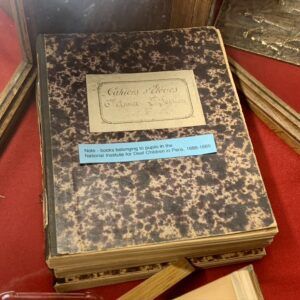

La bibliothèque de l’INJS de Paris nous intéresse aussi pour la généalogie, puisqu’elle conserve les archives du personnel et des élèves depuis la fin du XIXe siècle. On peut ainsi y consulter les registres des anciens élèves, où l’on trouve le nom et domicile des parents, date et lieu de naissance, dates d’entrée et de sortie, frais payés et nom du payeur… D’anciens cahiers ont aussi été conservés. Toute cette documentation est essentielle pour retracer le parcours des ancêtres sourd·es, dont la prise en charge institutionnelle constitue souvent une partie importante des sources biographiques — mais aussi pour étudier l’histoire de l’enseignement spécialisé. Rendez-vous est pris pour y travailler sur des parcours individuels, qui feront l’objet de prochains posts !

On y trouve enfin des travaux précieux sur la surdité, qu’il s’agisse de thèses et ouvrages savants ou de documentation “grise”, issue des associations de parents par exemple. On y parle de LSF mais aussi de LfPC (la langue française parlée complétée, utilisée dans l’Institut pour la compréhension du français oral, en complément de la lecture labiale), de sociologie et d’histoire des communautés sourdes, d’éducation, de médecine, d’orthophonie, etc.

Merci à la bibliothécaire-archiviste, Claire Jahan, pour son accueil chaleureux et passionné !

Les sources des photos sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Sources et références de l’article :

- Le livret de l’INJS sur l’historique du bâtiment et de l’Institut (2015)

- L’excellent blog de Yann Cantin, historien (sourd) spécialiste de l’histoire de la LSF / des communautés sourdes en France [en ligne]

- L’article de Florence Encrevé, « Réflexions sur le congrès de Milan et ses conséquences sur la langue des signes française à la fin du XIXe siècle », Le Mouvement Social, vol. 223, no. 2, 2008, pp. 83-98 [en ligne]

- Les passionnantes explications de Claire Jahan

Pour aller plus loin :

- Retrouvez ici le catalogue en ligne de la bibliothèque historique et là toutes les informations pratiques

- Pierre Desloges, Observations d’un sourd et muet sur un cours élémentaire d’éducation des sourds et muets, 1779 [en ligne]

- P. Pélissier, Iconographie des signes faisant partie de “l’Enseignement primaire des sourds-muets”, 1856 [en ligne]

- Hélène Virenque, « La communauté sourde en France au XIXe siècle : entre langue des signes et oralisme », Gallica, 2017 [en ligne]

- Le compte Instagram @patrimoine_injs_paris