#ChallengeAZ | D comme Domestique

Pipes de terre et pipes de porcelaine est le témoignage intelligent, critique et piquant d’une femme de chambre suissesse dans les années 1920-1940.

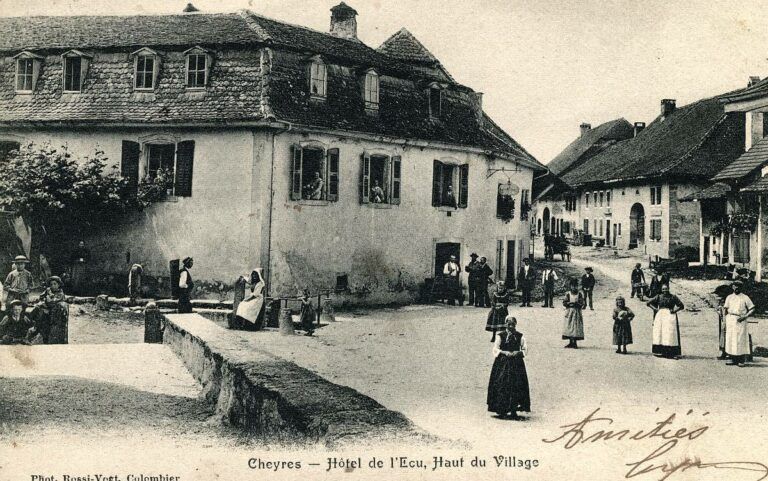

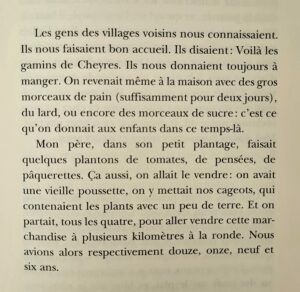

Née en 1907 dans la campagne fribourgoise, à Cheyres, Madeleine Lamouille est issue d’une famille nombreuse. De sa mère, journalière (c’est-à-dire employée au jour le jour), on sait peu de choses. Son père, pépiniériste, doit aussi vendre champignons, brochettes de grenouilles et paniers tressés pour (tenter de) subvenir aux besoins de sa famille. Les enfants travaillent dès 5, 6 ans pour compléter ces maigres ressources et espérer se nourrir ou se chausser. A travers ses souvenirs, Madeleine fait le récit de la Suisse rurale du début du siècle et de son extrême pauvreté.

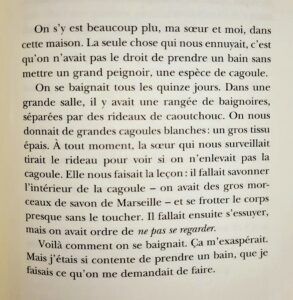

A quinze ans, l’école est terminée pour Madeleine (ses frères comme tous les garçons auront droit à un an de plus) ; elle est placée dans une filature de soie en France, à Troyes, avec sa sœur. Madeleine y décrit la vie dans cette « manufacture-internat », où les jeunes ouvrières sont encadrées nuit et jour, jusque dans leur toilette intime et la façon dont elles dépensent leur salaire. Les conditions de vie et de travail sont dures, et les vacances sont limitées à dix jours par an pour rentrer dans sa famille, mais Madeleine s’y plaît. Elle y reste trois ans, jusqu’à la maladie de sa sœur.

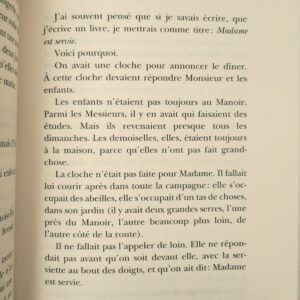

La Suissesse se trouve alors « une place » — on dirait aujourd’hui un poste d’employée de maison. Elle devient femme de chambre à Valeyres-sous-Rances, dans le canton de Vaud, chez les Barbey, une famille aristocratique à l’immense manoir et aux manières anciennes. Si Madame est « gentille et pleine de sollicitude », Madeleine ajoute : « on n’était pas considérées comme des humains à part entière ». Le ménage se fait à genoux, toute la journée. Les congés sont de quatre heures par semaine plus un dimanche par mois. Interdiction d’aller et venir à sa guise, même en congés. Messe obligatoire. Le travail est servile, il épuise les corps et souligne la fragmentation du corps social.

A la mort de son père, Madeleine quitte les Barbey pour les Weibel, à Genève, afin de se rapprocher de ses frères qu’elle doit soutenir financièrement. L’expérience est toute autre — une différence que Madeleine attribue au caractère bourgeois de ses maîtres·ses. Dans sa nouvelle maison, Madame et Monsieur se désintéressent complètement des conditions de travail du personnel de maison ; d’ailleurs on ne la salue pas : elle fait partie des meubles. Elle n’a plus le droit aux journaux, seul lien avec l’extérieur et avec le foisonnement politique de la Suisse des années 30. Mais elle y rencontre Marie, la cuisinière, une femme « marginale, insoumise » : « un modèle » qui l’introduit au socialisme et dont Madeleine épousera le neveu.

Le récit publié par les éditions Zoé est celui qu’elle fait bien des années plus tard à Luc Weibel, petit-fils de ses maîtres·ses genevois·es, devenu historien de l’intime. Il y ajoute des chiffres, des éléments de contexte édifiants et un très beau texte en hommage à Madeleine et à tou·tes ces employé·es domestiques — en majorité des femmes — qui se sont épuisé·es au service de la classe dominante.

Les extraits sont issus de Madeleine Lamouille, Pipes de terre et pipes de porcelaine. Souvenirs d’une femme de chambre en Suisse romande, 1920-1940, Éditions Zoe, 2021.

Les sources des photos et documents sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Le montage a été réalisé personnellement à partir de :

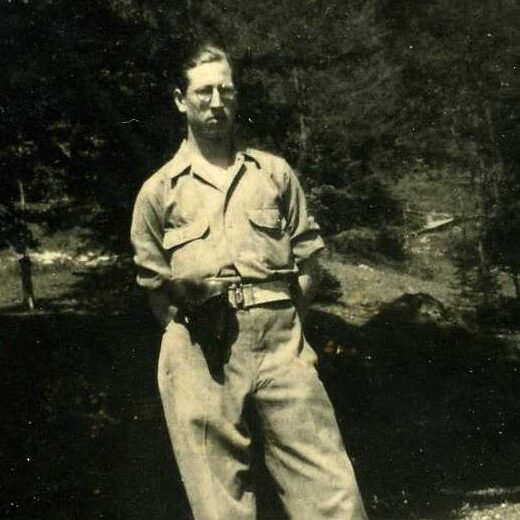

- Photographie de Madeleine Lamouille, vers 1931. Coll. privée Laurence Rieben. Publiée dans Corinne Dallera et Nadia Lamamra, Du salon à l’usine. Vingt portraits de femmes, Le Mont, 2003, p. 229

- Extrait de l’interview de Madeleine par Alda de Giorgi pour l’émission « Ménage Toi » produite par le Collège du travail et diffusée sur Radio Zone en septembre 1986 [en ligne]

Pour aller plus loin :