#ChallengeAZ | C comme Correspondance

« Je comprends, mon chéri, combien il doit être pénible de faire un travail qui vous répugne. »

25 mai 1943. Jacques lit les mots réconfortants de sa fiancée, Mercedes. Elle lui parle d’amour, des tricots qu’elle lui confectionne, du marché noir pour obtenir du beurre, des livres aussi, qu’elle s’attache à lui envoyer ; « que pensez-vous de « Sacrifices » ? ».

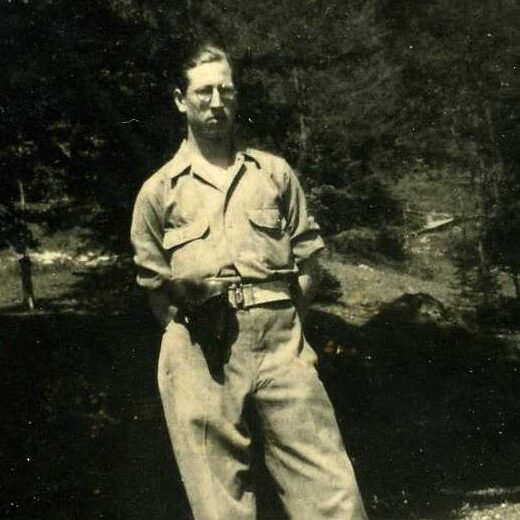

Jacques et Mercedes se sont fiancés en janvier 1940, à l’occasion d’une permission ; il faisait son service militaire depuis 2 ans déjà quand la guerre a été déclarée. Les deux jeunes gens s’étaient rencontré·es au Havre, la ville de leur enfance.

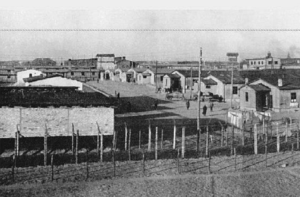

Mais déjà en mai 1940, Jacques, 23 ans, est fait prisonnier à l’est de Metz. Il passera 5 ans dans les camps militaires.

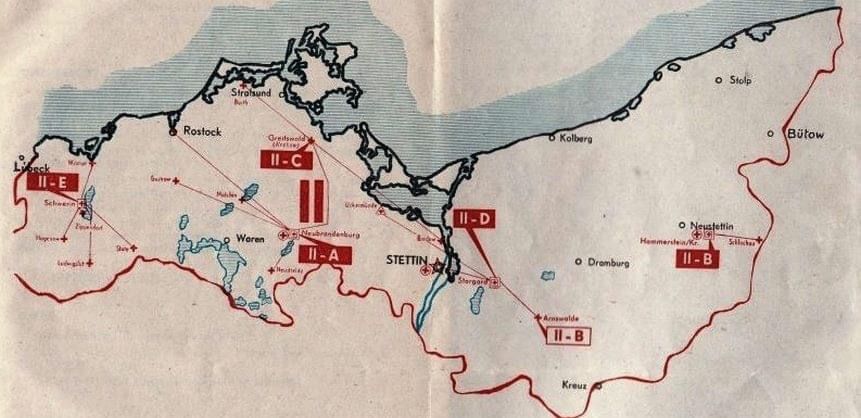

Pendant plusieurs mois, Mercedes reste sans nouvelles. Est-il encore vivant ? En octobre, une première lettre vient la délivrer de cette longue attente : il est donc prisonnier. Jacques est installé au Stalag de Neubrandenbourg, au nord de l’Allemagne.

« Si peu de lignes pour vous dire tant de choses ! »

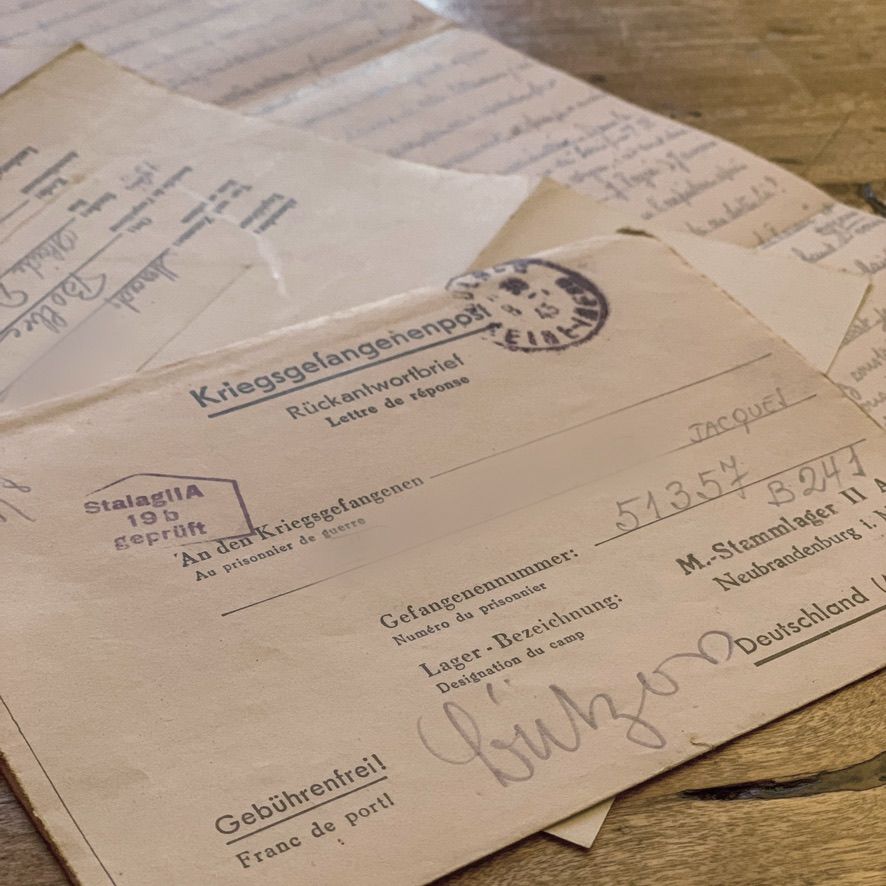

C’est la Croix Rouge qui encadre et régit le courrier des camps. Jacques reçoit du papier pré-imprimé. Il écrit à gauche, tourne la page, puis renseigne les 2 adresses (celle de Mercedes et la sienne) et plie le tout. Mercedes n’aura plus qu’à détacher la lettre de son bien-aimé et à lui répondre sur la partie droite restée vierge, avec l’adresse du camp pré-remplie.

C’est le début d’une longue correspondance. Des centaines de lettres pleines de douceur et d’espoir seront échangées par le couple. Ce sont quelques lettres de Mercedes que nous voyons ici.

« Tu es venu ce soir, là près de moi, sous la rose lueur de l’abat-jour - et nous avons bavardé en bons camarades. »

Elle et il se retrouveront finalement en mai 1945, avant de se marier en septembre. Merci à leur fille de m’avoir confié ces lettres et son histoire.

Et vous, avez-vous des ancêtres prisonniers ? Connaissez-vous leur parcours ? Contactez-moi pour en parler !

Les sources des photos et documents sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Pour en savoir plus sur le Stalag II-A, consulter la page-référence du camp sur le site de Bibliotheca Andana.