#ChallengeAZ | H comme Haut-Kœnigsbourg

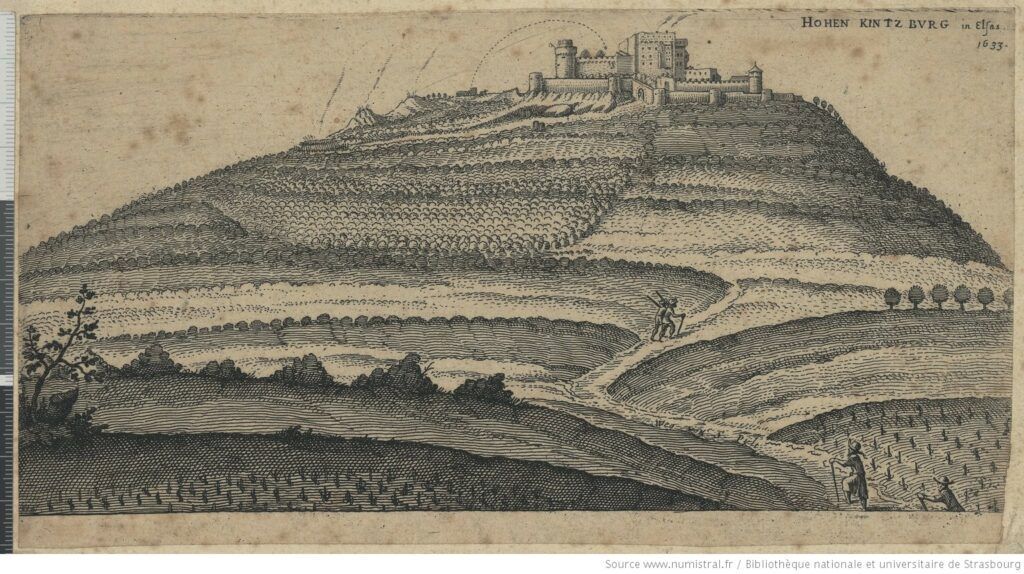

Si on regarde bien, on peut apercevoir dans les hauteurs d’Orschwiller, au pied du Haut-Kœnigsbourg :

Jusqu'en 1780 s'élevait ici l'ancienne Église Paroissiale dite du Mont des Oliviers, dédiée à Saint Michel archange. Première église vers l'an 900. Église incendiée par les Suédois en 1633. Reconstruite en 1660. Démolie en 1780. (Matériaux utilisés dans la construction de l'église actuelle).

Ce vieux panneau rouillé, en évoquant le sort de l’église, témoigne d’événements traumatisants de l’histoire du village et du château qui le surplombe. Mais à propos…

Que sont venus faire les Suédois en Alsace en 1633 ?

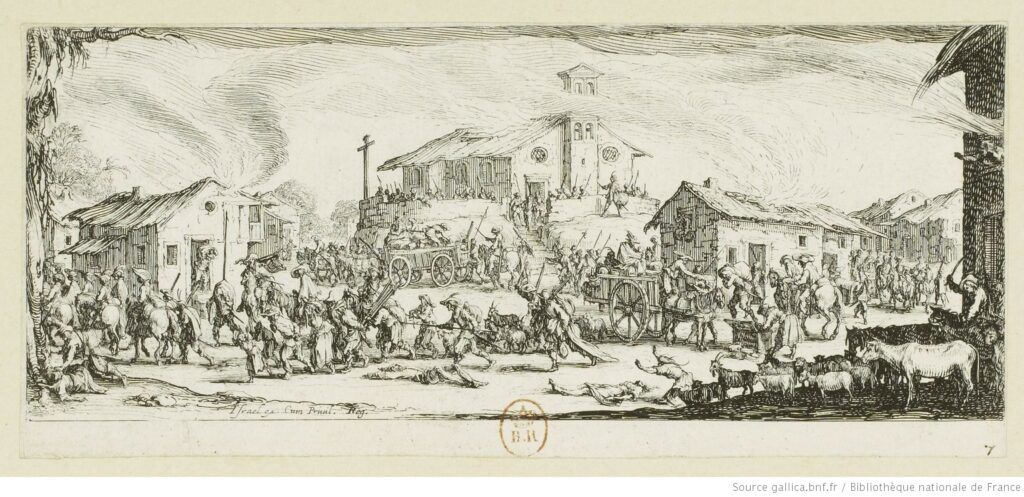

Entre 1618 et 1648, le Rhin supérieur est traversé par la guerre de Trente Ans. Cette guerre d’une grande violence est l’aboutissement des tensions entre catholiques et protestant·es agitant toute l’Europe. Le conflit ne naît pas en Alsace mais la région se retrouve en première ligne du fait de sa position frontière et de son morcellement politique et religieux. Dès le début des affrontements, villes et campagnes sont touchées de plein fouet par les combats, les saccages et les contre-offensives des deux camps. C’est là que les Suédois entrent en jeu.

En 1629, la situation est favorable aux catholiques. Les protestant·es se lancent alors dans une contre-offensive violente grâce notamment au renfort des Suédois. En 1632, Erstein, Obernai, Colmar et d’autres communes sont canardées par le Magistrat de Strasbourg allié à Gustave Adolphe de Suède.

L’arrivée des Suédois participe à la montée des violences contre et entre les populations civiles. Par exemple, dans le Sundgau, face à l’occupation suédoise et à son lot de pillages et de saccages, on assiste à une nouvelle réaction catholique aboutissant à des massacres entre villageois·es.

Orschwiller est incendié (avec son église) dans la droite ligne de ces événements. Au début de 1633, attaqué·es de toutes parts, ses habitant·es se réfugient au Haut-Koenigsbourg.

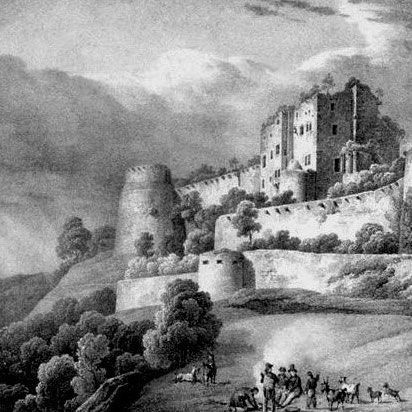

Le Haut-Koenigsbourg assiégé (juillet-septembre 1633)

Les sources des photos sont accessibles en cliquant sur chaque image.

Sources de l’article :

- Georges Livet, « La Guerre de Trente Ans et les traités de Westphalie. La formation de la province d’Alsace (1618-1715) » dans Philippe Dollinger, Histoire de l’Alsace, Privat, 1970

- Site web du Haut-Koenigsbourg

- Club Vosgien de Sélestat, Die Hoh-Königsburg im Elsass, 1878 (en français) [en ligne]

Pour aller plus loin :

- La guerre de Trente ans en Alsace racontée par Georges Bischoff, professeur émérite d’Histoire médiévale (Université de Strasbourg)

- Cartes commentées de l’Alsace à l’époque moderne

- Carte des châteaux forts d’Alsace aujourd’hui

- Frédéric Specht, « La guerre de Trente Ans en Alsace bossue ». Généalogie d’Alsace

(blog), 2014 [en ligne]