A la frontière entre la France, l’Allemagne et la Suisse, des hommes et des femmes vivent, bougent et s’aiment au-delà des lignes de papier. Mais lorsque la guerre s’en mêle, et que les limites se meuvent, la situation peut vite devenir particulièrement complexe, floue, et handicapante. Surtout pour les femmes et les enfants. Rencontre avec Léonie et Simon.

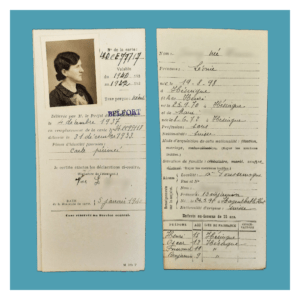

En janvier 1940, Léonie a 41 ans. Installée à Foussemagne près de Belfort, la Suissesse s’adresse à la Préfecture de son département pour renouveler sa « carte d’identité d’étranger », sorte de titre de séjour qui lui permet de vivre et de se déplacer en France. Un traitement assez lourd quoique classique pour les étranger·es d’avant-guerre. Oui, mais Léonie était française, il y a peu. Ou plutôt « réintégrée dans la nationalité française »… alors qu’elle n’avait jamais été française auparavant. Vous êtes perdu·e ? C’est normal. Suivez-moi.

Une valse à trois temps

Suissesse, Léonie ? La jeune femme naît en août 1898 à Hésingue.

Hésingue, c’est aujourd’hui en France, dans le Haut-Rhin. Mais en 1898, Hésingue appartient à l’Alsace-Moselle annexée : c’est un village du Reich de Guillaume II. Léonie est donc née allemande. Ses parents, Henri et Marie, sont né·es précisément au moment où leur région a basculé de la France à la jeune Allemagne, en 1870 et 1872. Les deux parents ont donc aussi eu une enfance allemande, bien que particulière parce qu’alsacienne, et si proche de la France à l’ouest, de la Suisse au sud-est.

Pendant la Première Guerre mondiale, une zone neutre est mise en place le long de la frontière suisse. Hésingue est encore allemande… à un village près.

Après la guerre, Hésingue revient à la France et Léonie devient française. C’est une première fois pour elle — même ses parents n’avaient pas connu cela, sinon quelques mois en 1870-71 —, mais dans l’histoire de l’Alsace, c’est un retour, une réintégration.

Rapidement, Léonie épouse Benjamin, un Suisse — son voisin, car Hésingue est vraiment dans la banlieue de Bâle. Heureuse ? Sans doute mais c’est une femme, et la loi n’est jamais de son côté ; Léonie perd sa nationalité : c’est celle de son mari qui prime. Désormais, elle est soumise au droit des étranger·es sur son propre sol. Elle devient suisse comme Benjamin.

Embrassez (la nationalité de qui) vous voudrez

Les démarches que Léonie doit désormais effectuer sont nombreuses. On note, entre autres :

- demandes régulières de renouvellement de « carte d’identité » ;

- signalement systématique de tout déplacement, même court ;

- demande d’autorisation à la Préfecture pour travailler ou tenir un commerce.

Ainsi, pour avoir choisi de s’unir à un homme d’outre-douane, Léonie a perdu des droits — et son veuvage ne les lui rend pas d’office.

Cette loi n’est pas spécifique aux frontalières, même si celles-ci sont de fait plus nombreuses à en pâtir. De l’instauration du Code civil en 1803 jusqu’au 10 août 1927, toutes les femmes françaises épousant un étranger ont l’obligation de prendre la nationalité de leur époux (l’inverse n’étant évidemment pas vrai). Entre 1900 et 1926, plus de 190 000 Françaises sont ainsi devenues étrangères par leur mariage. « Le mariage prononcé, la femme change de nationalité. Devenue étrangère, elle doit immédiatement se faire enregistrer […], elle doit se procurer la carte d’identité d’étranger […], elle peut même faire l’objet d’un arrêté d’expulsion. » [1] A partir de 1927, elle a le choix de garder sa nationalité ou de prendre celle de son mari.

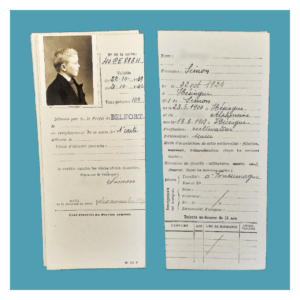

Simon entre dans la danse

Simon, lui, n’a que 15 ans. Il est suisse par filiation. Pourtant, ses parents, Alphonsine et Simon, sont tou·tes deux né·es à Hésingue, pendant la période allemande. Simon père est-il parti, pendant la guerre, se réfugier en Suisse pour ne pas combattre avec un casque à pointe contre ses propres frères français ? A-t-il alors acquis la nationalité suisse, qu’il transmet alors naturellement à Alphonsine et à leur fils ? C’est une enquête que je n’ai pas (encore) menée, mais qui promet d’être passionnante…

Le jeune Simon, lui, a encore heureusement un peu de temps avant de comprendre cet imbroglio administratif qui fait tourner les têtes de nombreuses et nombreux habitant·es de cette zone « aux trois frontières ».

Ou bien non : nous sommes en janvier 1940. La musique redémarre.

Article rédigé à partir de belles trouvailles aux Archives départementales du Territoire de Belfort. Les cotes des documents sont accessibles, comme pour les photos et cartes, en cliquant dessus.

Pour aller plus loin :

- Patrick Weil, « Chapitre 4 : Le statut de la femme en droit de la nationalité. Une égalité tardive », dans Riva Kastoryano éd., Les codes de la différence. Race, origine religion. France, Allemagne, États-Unis. Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2005, p. 123-143 [en ligne]

- Benoit Vaillot, « Lorsque la carte crée le territoire : l’invention de l’Alsace-Lorraine », Mappemonde, 132 | 2021 [en ligne]